工場・倉庫の耐震基準と耐震診断 | 義務化の要件と対策方法についてもご紹介

現行の耐震基準は1981年6月1日より施行されている「新耐震基準」です。

そのため、1981年6月以前に建築確認を受けた工場・倉庫は「旧耐震基準」で建築されており、現在の耐震基準を満たしていない恐れが高いです。また、2013年に耐震改修促進法が改正されたことにより、耐震診断が義務付けられた建物もあります。

本記事は、新旧の耐震基準の違いと耐震診断の対象となる工場・倉庫の要件、耐震改修の方法について解説します。耐震診断、耐震改修を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

センクシアでは、工場・施設の稼働を止めない無溶接工法による耐震補強工法を提案し施工しております。従来の工法に比べて工期が短く、コストが低いのが特徴です。現地調査から耐震診断、補強工事まで一貫してサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。センクシアの耐震補強ソリューションを詳しく見る

耐震基準とは?

耐震基準とは、建築物や土木構築物を設計するときに、建築基準法で要求される最低限の耐震性を保っていることを証明する基準です。日本は地震の発生件数が多いため、建築基準法で定められた耐震基準を満たさなければ、建築物や土木構築物を建設できません。

耐震基準には「新耐震基準」と「旧耐震基準」の2つが存在します。

建物の耐震診断、耐震補強の必要性を確認するためには、まずは建物がどちらの耐震基準に則って建設されたかを知る必要があります。

その2新耐震基準とは?

新耐震基準とは、1981年6月より施行されている耐震基準のことをいいます。

1978年の宮城県沖地震で建物の倒壊被害が大きく、倒れてきた建物によって亡くなったりケガをしたりした人が多かった教訓より、耐震基準の引き上げが行われました。

なお、1995年に発生した阪神淡路大震災の被害をもとに、2000年にさらに厳しい耐震基準へと改正が行われましたが、この改正は木造住宅に関するもので、それ以外の建築物の耐震基準は、1981年の改正以降、大きく変わっていません。

その3旧耐震基準と新耐震基準の違いは?

新耐震基準と旧耐震基準の大きな違いは2点です。

- 旧耐震基準:震度5程度の中規模な地震で、ほとんど損傷しないこと

- 新耐震基準:震度6強から7の大規模な地震で倒壊・崩壊しないこと

| 旧耐震基準 | ||

| 1923年 関東大震災 | → | 1924年 市街地建築物法改正 |

| 1948年 福井地震 | → | 1950年 建築基準法制定 |

| 新耐震基準 | ||

| 1978年 宮城県沖地震 | → | 1981年 建築基準法改正 |

| 1995年 阪神・淡路大震災 | → | 1995年 耐震改修促進法制定 2000年 建築基準法改正 |

建築確認日が1981年6月1日以降であれば、新耐震基準による建築です。建築確認日は、建築確認通知書や、建築確認概要書・建築確認台帳記載事項証明などの書類から確認できます。

耐震診断の対象となる工場・倉庫

1995年1月に発生した阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)での被害が、旧耐震基準による建物(既存不適格建物)に集中したため、既存の不適格建物の耐震補強を促進するために、同年10月に、耐震改修促進法が施行されました。

その後、耐震化促進を図るため、2006年、2013年、2019年に改正が行われ、多くの人が集まる旧耐震基準の建築物において、耐震診断および必要に応じた耐震改修が義務付けられました。

耐震診断が義務付けられた工場・倉庫の要件は?

耐震診断は旧耐震基準で建てられたすべての工場・倉庫に義務付けられているわけではなく、特定の要件を満たす場合に耐震診断が求められています。➀ ”努力義務”がある「特定既存耐震不適格建築物」の要件

- 階数3以上かつ1,000㎡以上の倉庫・工場

- 政令で定める数量以上の危険物を貯蔵又は処理する工場・倉庫

➁ ”指示対象”となる「特定既存耐震不適格建築物」の要件

- 政令で定める数量以上の危険物を貯蔵又は処理する、500㎡以上の倉庫・工場

➂ ”義務”がある「耐震診断義務付け対象建築物」の要件

- 政令で定める数量以上の危険物を貯蔵又は処理する、階数1以上かつ5,000㎡以上の倉庫・工場(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る)

・関連リンク

要緊急安全確認大規模建築物とは:国土交通省

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001466556.pdf

要安全確認計画記載建築物とは:国土交通省

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001466557.pdf

義務化される「耐震診断」について:一般社団法人日本耐震診断協会

https://www.taishin-jsda.jp/column.html

工場や倉庫は企業の重要な資産であり、多くの場合で企業活動の中核を担っています。地震によって損傷を受けた場合、経済的損失はもちろん、生産・物流の遅延や安全上のリスクが生じる恐れがあります。義務の有無に関わらず、関連企業や消費者に迷惑がかからないように、事前に対策を講じておくことが重要でしょう。

耐震改修が必要な工場や倉庫の対策方法

旧耐震基準で建築された工場や倉庫の耐震性を高めるためには、建物の構造によっていくつかの方法があります。ここでは主に4つの方法をご紹介します。耐震診断の結果により、複数の対策を実施しても良いでしょう。

簡単に導入できるものから、建物の基礎へ手を加えるものまで幅広い選択肢があります。メリット・デメリットを理解したうえで導入しましょう。

その1壁を増やして建物を補強する(鉄筋コンクリート造の場合)

壁を増やすことは、鉄筋コンクリート造の工場・倉庫に対して行える、簡単かつ効果的な補強方法です。耐震性に優れたコンクリートの壁を、施設内にバランスよく配置します。壁を増やすだけで耐震効果が得られる反面、使い勝手が悪い建物になる恐れのある点がデメリットです。

やむを得ない理由により壁を増やせない場合は、建物の外部に控壁(バットレス)を増やすことで、耐震性能を向上させることができます。控壁とは、主壁にあたる部分に対して直角に取り付ける壁です。

控壁でも耐震性が向上するため、敷地に余裕がある場合は、工場内部の使い勝手を優先させてもよいでしょう。

その2既存の柱を補強する(鉄筋コンクリート造の場合)

既存柱の補強も、鉄筋コンクリート造の工場・倉庫に対して行える補強方法のひとつです。既存柱の補強には、3つの方法があります。

- 水平方向に溶接金物または帯筋を巻いてコンクリートを増し打ち

- 水平方向に銅板または帯板を巻いてモルタルまたはコンクリートを充填

- 外側に接着剤を使って炭素繊維を巻きつける

既存の柱を補強すると、建物全体の強度や粘度が向上し、大きな地震が発生しても倒壊しにくい建物を実現します。

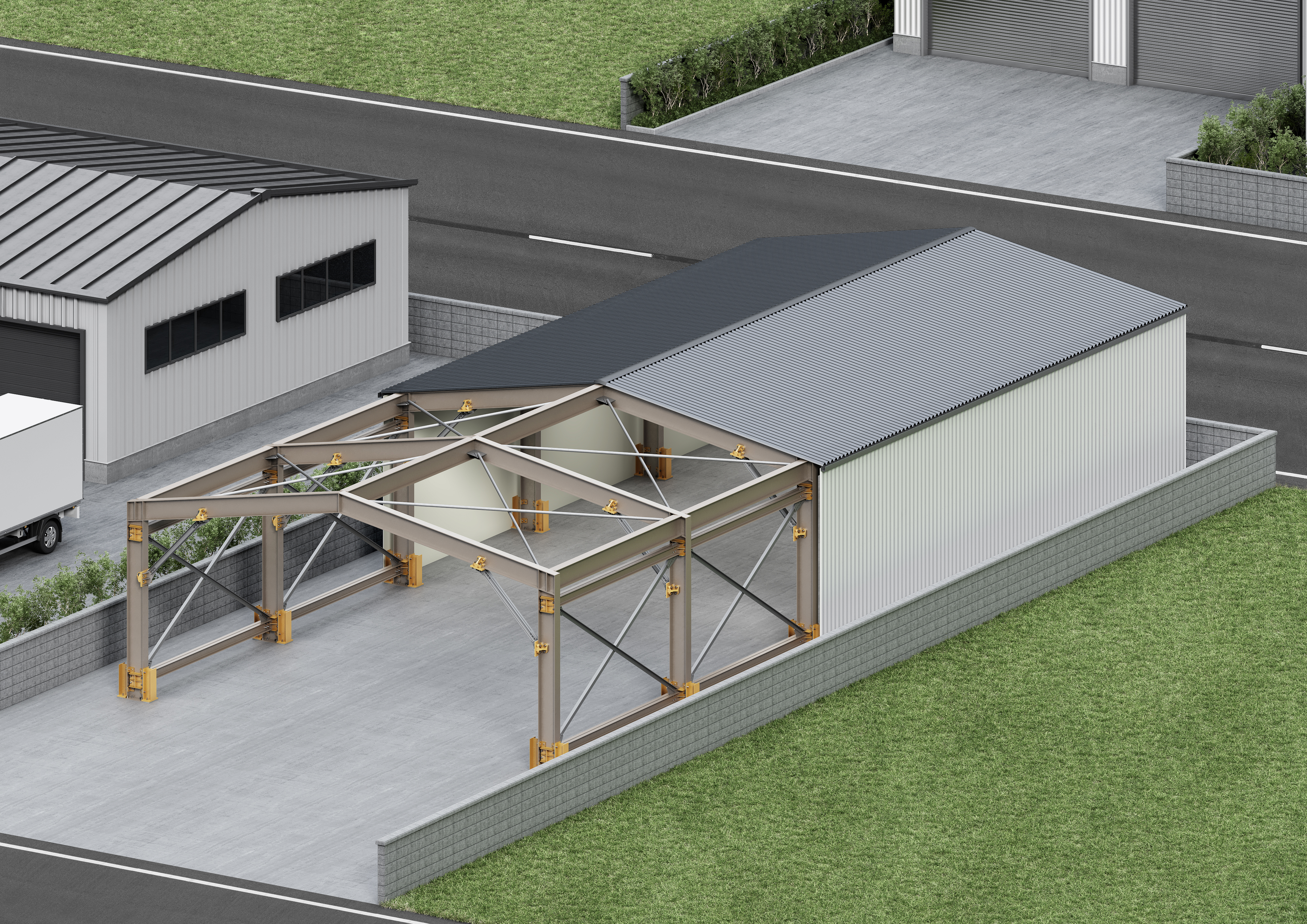

その3ブレースを増やす(鉄骨造の場合)

既存の工場・倉庫が鉄骨造の場合は、ブレースを増やす方法が多くとられます。ブレースとは、筋交いのことです。ブレースには、内側から付けるもの、外側から付けるものなど、種類があります。

この工法では、既存建物の柱と梁に囲まれた面へ斜めに鉄骨ブレースを入れて接合します。既存建物と鉄骨ブレースが接合している間にモルタルまたはコンクリートを充填することで、間接的に接合できます。

既存の柱梁と鉄骨枠の間には、無収縮性のモルタルまたはコンクリートを圧入することで、接合が可能です。既存の枠内で斜めにブレースを渡すことで、水平方向の荷重に耐えうる構造が実現できます。

その4免震構造にする

既存の工場・倉庫を免震構造にすることを「免震レトロフィット」といいます。免震レトロフィットは、重要文化財に指定されている歴史的建造物や免振技術がないころの建物に対して採用される工法です。

既存の工場・倉庫を免震構造にするためには、大規模な工事をしなければなりません。建物の周囲を掘り下げて基礎に手を加えたり、建物をジャッキで持ち上げて免震装置を設置したりなどです。

大規模な工事のため、多大なコストがかかります。しかし、免震構造は、地震が建物に伝わりにくいため、より安全性の高い工法です。

工場・倉庫の耐震補強はセンクシアにお任せください

工場や倉庫の耐震基準と、古くなった建物の地震対策について解説しました。耐震基準は、建物を建てるときに法令で求められる最低限の耐震性を証明する基準です。

1981年6月以前に旧耐震基準で建設された工場・倉庫のうち、一定の要件を満たす建物の所有者は、耐震診断および耐震改修に努めなければなりません。しかし耐震改修は、稼働をストップさせることや多くのコストがかかる恐れがあり、着手できずにいるのではないでしょうか。

センクシアの耐震補強ソリューションは、火気を使用しない「無溶接」を特長とする工法です。工場や施設の稼働を止めず、また従来の補強工法に比べて大幅な工期短縮・コスト削減を実現します。どんなお悩みもまずはセンクシアにお気軽にお問い合わせください。

センクシアの耐震補強ソリューションを詳しく見る

耐震診断、耐震補強をご希望の方は、ぜひセンクシアまでお気軽にお問い合わせください。

現地調査から耐震診断、耐震工事まで、一貫したサポートを提供しています。技術やノウハウを駆使して、居ながら施工や無溶接施工等、安全・安心な耐震補強をご提案いたします。

メールフォームでのお問い合わせはこちら お電話、FAXでのお問い合わせはこちらセンクシアは耐震診断の専門家として、お客様の建物の安全性を確保することに全力を尽くす企業です。専門家チームが、最新の技術と知識を活用し、お客様の建物の耐震性能を正確に評価し、最適な耐震補強計画をご提案します。

透明性のあるプロフェッショナルなサービスを提供することで、安心して耐震プロジェクトを進められるようお客様を導くのが、私たちの使命です。

耐震診断と耐震補強は、未来のリスクを管理し、長期的な安全と安心を確保する重要な投資となります。ぜひお気軽にご相談ください。